“蒸汽里翻腾的,不仅是糖蜜,更是一个民族的韧性。”79岁的内江谢家糖坊后人、作家谢自生摩挲着家传的铜糖勺,缓缓说道。此刻,铜勺的勺面倒映着沱江粼粼波光,仿佛诉说着无言的故事。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这把1938年打造的器具,是内江人民抗战精神的一个鲜活见证。

谢自生在谢家坝老糖坊遗址留影。(中共内江市委党史地方志研究室 供图)

抗战使命:从“糖乡”到“能源支撑”的担当

沱江边的老糖坊遗址前,斑驳的石碾缝里还卡着干枯的甘蔗渣。内江市市中区地方志研究室主任翁得志蹲下身,抚过石碾,“四川军阀混战结束后,这里‘三里一糖坊、五里一漏棚’的烟火气刚刚重新冒出来,抗战就来了。”

1938年,内江甘蔗试验场的机器第一次“轰隆隆”转起来,试验糖厂开启机器制糖先河;华农、华原等糖厂接踵而至,半机械化压榨机“咔嚓咔嚓”嚼着甘蔗,出糖率比老石碾高了一大截。田埂上的蔗农记得,1940年,甘蔗种到了45.8万亩,放眼望去像绿色海洋,年底内江地区产糖13.2万吨,占全川的55%;全面抗战8年,内江县共产糖约1.24亿公斤,装糖的竹篓从糖坊堆到码头,摞得比江岸石阶还高。翁得志摸着老糖坊木柱感慨道:“这些糖坊熬的不只是糖,是支撑抗战的底气——当年四川承担了全国30%以上的财政支出,这里的糖和酒精就是实打实的‘硬通货’。”

内江市市中区地方志研究室主任翁得志查寻考证抗战期间该区的糖业情况。(中共内江市委党史地方志研究室 供图)

糖业文化研究专家、西南大学赵国壮教授经考证指出,全民族抗战时期,内江凭借深厚的制糖底蕴与战时的产业转型,其糖业经济对抗战的支撑作用举足轻重。诸多文化名人、实业家也在这一时期到访内江,为其糖业发展助力。

技术涅槃:蔗糖分子的战场远征

燃料短缺像块巨石压在战时中国的胸口,而在内江糖坊正进行着一场铁皮蒸馏塔里的科学攻坚。

糖坊里,用大铁锅和铁皮桶改造出了铁皮蒸馏塔,糖蜜在铁皮蒸馏塔里发酵蒸馏。第一次蒸馏出90度酒精时,大伙捧着烧杯就跑到外面点火试验,个个高兴得合不拢嘴。

难题接踵而至:酒精燃点与汽油不同,腐蚀油路还降温。“任何技术难题必须72小时内响应。父亲说,他们干脆把铺盖卷搬来糖坊,吃喝拉撒全在机器旁,扳手、螺丝刀扔满地,人瘦得像晒蔫的甘蔗,眼里却亮得很。”谢自生转述。更绝的是那座铁皮蒸馏塔,蒸汽“呼呼”往上蹿,层层冷却后,清得像泉水的无水酒精“滴答滴答”流出,能用于开飞机了!

源源不断的高浓度酒精,如同血液般输往前线,驱动着战鹰翱翔。

位于椑木镇的四川酒精厂的实验记录本上,泛黄的纸页记载着关键突破:当时的技术人员创造性地用竹篾编织保温层,使蒸馏效率提升40%。1943年,内江县酒精产量达710.5万公升,占全国的四分之一。

英国科学家李约瑟发出了他的惊叹。1943年,他考察内江酒精生产情况,在《战时中国科学》中记载:“这是封锁条件下的天才创造”。

烽火淬炼:废墟上的生产奇迹

随着内江糖品与酒精持续送往前线,糖坊机器轰鸣昼夜不息,码头军需物资堆积如山,内江糖业区很快成为日军轰炸目标。1941年7月28日,9架日军轰炸机俯冲而下,炸弹砸向沱江两岸,热闹的糖坊区变成了一片废墟。

据谢自生回忆,当时轰炸过后,父亲看到一位额头淌血的老糖匠从废墟里爬出,顾不上擦血就抢救蒸馏塔零件:“机器不能毁!前线还等着酒精呢!”警报刚响过,幸存的糖业人就带着伤清理瓦砾,断壁残垣间支起临时灶台,第二天一早,糖坊又升起了蒸汽。凭着这股劲儿,使得酒精最高日产达4万加仑(折合15万余公升)。

谢家老宅院落内的景象。(中共内江市委党史地方志研究室 供图)

全民同心:从“蔗农”到“百姓”的家国情怀

内江的抗战是场全民“熬战”。田埂上,蔗农顶着烈日施肥,“多收一根甘蔗,就多份底气”;糖坊工人冒着热气不断搅动蒸锅,“多熬一斤方糖,就给前线士兵多一份能量”;技术人员彻夜不休,蹲糖坊改工艺,让每滴糖蜜都物尽其用,“多熬一斤高浓度酒精,就多杀一个鬼子”;糖商翻开账本划掉利润,“军需优先,钱少赚点怕啥”。这股劲儿和340万川军出征的热血一脉相承——正面战场抗日军队每5人中即有1名四川兵,“无川不成军”背后是64.6万人伤亡、失踪的壮烈。

为保运输畅通,百姓扛起锄头挑起箢篼修公路,扁担磨破肩膀也不吭声。船工、马夫冒着轰炸加入运输队,马蹄踏山路,船桨划沱江,织成从蔗田到前线的生命线。马帮遇扫射就先藏好酒精桶,用树叶掩盖痕迹;沱江船工跳进冰水推搁浅的运糖船,身上冻得发紫仍喊着号子:“加把劲!早到前线一天,战士就多一分胜算!”1943年,内江县百姓凑出5400万元和大批方糖支援抗战。

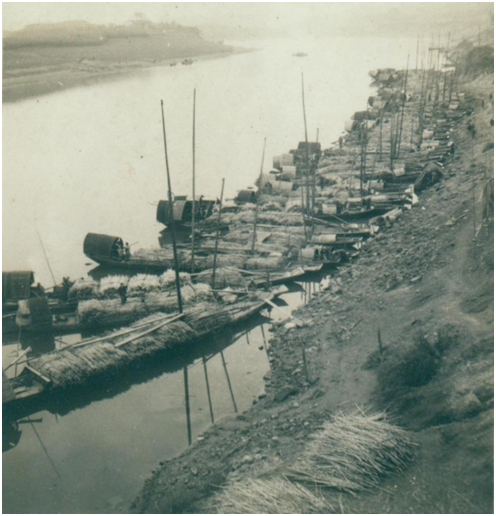

沱江河上的运蔗船。(内江地方文史爱好者刘玉江 供图)

中共内江市委党史地方志研究室主任申福建说:“内江人吃的苦能装满沱江,却没掉一滴泪。‘工农兵学商,一起来救亡’,成为凝聚全民族抗战力量的精神纽带。以内江为代表的四川酒精工业倾力支撑了后方对液体燃料的需要,使得战时交通没有陷入瘫痪,为抗战的最后胜利提供了重要的物质基础。”

精神结晶:“甜城基因”的现代解码

在内江糖业故事馆,工作人员介绍,当年提出的“人歇榨不歇”制度,至今仍是当地企业的效率标杆。

“酒精厂工作法”仍在企业一线沿用——任何技术难题必须72小时内响应。项目时间紧、任务重,企业项目遇到技术瓶颈实行“72小时攻坚制”,工程师们吃住在车间,与当年糖坊里的前辈们一样,只为早日突破关键技术瓶颈。满负荷生产车间里,机器轰鸣声仿佛与八十年前糖坊昼夜不息的声响遥相呼应,不少企业表示:“敢于创新、精益求精、追求效率,这是我们企业从内江工业传统中汲取的宝贵财富。”

锚定“做大工业”目标,内江坚定实施工业倍增计划,在产业焕新、科技创新、服务优化等方面不断探索进取,突出发展“页岩气+”“钒钛+”“甜味+”“装备+”四大优势产业集群,以及集成电子信息、生物医药两大新兴产业集群,并竞逐氢能和新型储能、新材料、脑智能、空间科技等主导型未来产业,以及低空经济、商业航天产业等前沿型未来产业,工业经济持续提质增效,走出了一条“固本求实、创新

求变”的全域向新发展之路……

内江软件与信息技术服务外包产业园。(内江市东兴区委宣传部 供图)

“蔗糖淬火的精神,就是我们技术突破的底气。”申福建说,从甘蔗的碳氢氧原子中淬炼出的,不仅是驱动战机的燃料,更是一座以坚韧、创新、奉献铸就的穿越时空的精神长城。

如今,“甜城”的产业基因在新材料与新能源的光谱中焕发新生。(薛育建)